快充對鋰電正極的影響原來是這樣!

2022-11-25

來源:鋰電前沿

鋰離子電池的應用極大的改善了人們的生活方式。但是隨著現代社會的快速發展,人們對于充電速度要求越來越高,因此鋰離子電池的快速充電的研究極為重要。這種高能量密度鋰離子電池快速充電技術將在移動電子設備,高功率電動工具,以及電動汽車等方面擁有廣泛的應用前景。但是目前快充的研究受到了很多阻礙,如負極側的析鋰等。為了實現鋰離子電池快充性能的提升,我們必須需要全面了解正負極過程中電極材料的變化,但正極在快充條件下的失效行為在之前的研究中還沒有得到很好的理解。

近期,美國愛達荷國家實驗室的Tanvir R.Tanim博士(通訊作者),在Energy Storage Materials 期刊上發表題為“Extended Cycle Life Implications of Fast Charging for Lithium-Ion Battery Cathode”的研究論文。該文章結合電化學分析、失效模型和測試后的表征等手段,在多尺度下研究了快速充電(XFC)對于正極材料的影響,實驗樣品包括了41個G/NMC(負極為石墨,正極為NCM三元材料)軟包電池,在不同的快速充電速率(1–9 C)和充電狀態下循環多達1000次。結果發現,在早期循環過程中,正極的問題很小,但在電池的壽命后期,正極出現明顯的裂紋并伴隨著疲勞機制,正極失效開始加速。在循環的過程中,正極的主體結構仍然保持完整,但可以觀察到表面的顆粒明顯重構。

1. 確定了XFC條件下,正極材料的主要失效模式和機理

2. 在早期循環中,正極材料的影響較小,但在后期循環中,正極材料加速失效

3. 在XFC條件下,正極衰退的主要機制是開裂;即使在截止電壓較低時,也可以明顯的觀察到正極表面的重構和鋰鹽

4. 限制充電的截止電壓可以最小化正極面臨的主要問題

圖 1. 單片軟包電池(SLPC) 的循環細節,循環初期的電池性能和老化行為。(a) SLPC 的光學照片,(b) 1000 次循環電池的充放電協議,(c) 循環初始階段第一次循環的充電效率,(d) 總充電效率隨循環的演變,(e) 恒流充電模式下,充電效率隨循環的演變, (f) C/20條件下,容量衰減與循環次數的關系 (g) C/20 容量衰減與累積充電容量的關系。【討論】圖1主要是體現的是單片軟包電池在不同的充放電倍率下的的循環性能,主要的通過電池充電效率,容量衰減的分析,說明不同的充電倍率下電池性能的差別。圖1c-g表明在不同的充放電倍率下,高的循環倍率和充電截止電壓對于電池的充電效率有著明顯的影響。不同的充放電協議對于電池性能的衰減也有著明顯的影響。

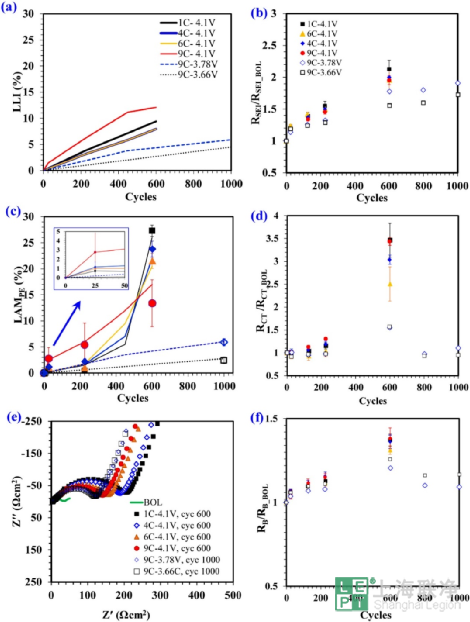

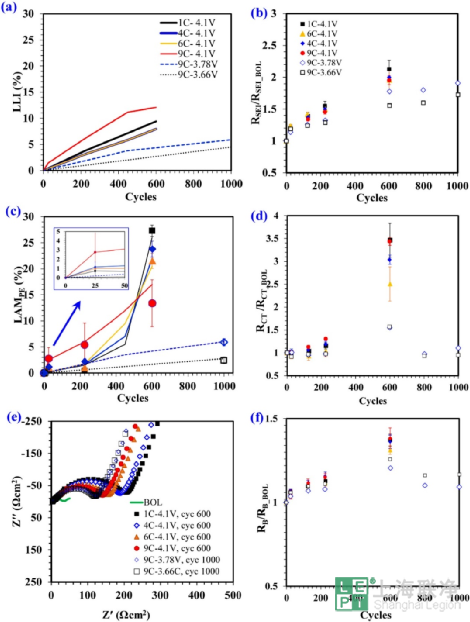

圖 1. 單片軟包電池(SLPC) 的循環細節,循環初期的電池性能和老化行為。(a) SLPC 的光學照片,(b) 1000 次循環電池的充放電協議,(c) 循環初始階段第一次循環的充電效率,(d) 總充電效率隨循環的演變,(e) 恒流充電模式下,充電效率隨循環的演變, (f) C/20條件下,容量衰減與循環次數的關系 (g) C/20 容量衰減與累積充電容量的關系。【討論】圖1主要是體現的是單片軟包電池在不同的充放電倍率下的的循環性能,主要的通過電池充電效率,容量衰減的分析,說明不同的充電倍率下電池性能的差別。圖1c-g表明在不同的充放電倍率下,高的循環倍率和充電截止電壓對于電池的充電效率有著明顯的影響。不同的充放電協議對于電池性能的衰減也有著明顯的影響。 圖2. 老化模型的分析。(a) 遞增容量(IC)模型估計鋰損失(LLI)隨循環的演化, (b) 軟包電池RSEI隨循環的演化,(c)活性材料損失隨周期的變化: 直線表示采用IC模型的估計值,數據點表示的為在 C/20條件下,Li/NMC532紐扣電池中測得的實驗值,(d) 循環過程中軟包電池中RCT的演化, (e) 測試結束時Li/NMC532電池的阻抗測試,(f)軟包電池的體相電解質電阻隨循環的變化。【討論】本圖主要通過電化學表征分析在快充過程中正極的失效模型。鋰離子的損失和SEI阻抗反應了電池的容量的失效,它們隨著電池的循環大致呈現出線性增加趨勢。但是對于活性材料的損失,在6C的倍率下,其在225次循環后呈現出快速衰減的趨勢,并在400圈之后急速失效。這種變化趨勢和RCT 的變化趨勢大致相當。圖2e的阻抗圖表現出了,在600次循環的時候,高倍率和RCT相反的關系(即倍率約高,阻值越小)。此外,除了RSEI 和RCT,文章還分析了電解液體相電阻和不同充電倍率之間的關系。從圖1和圖2綜合分析可以得出,即使在9 C的高充電倍率下,限制充電截止電壓仍然可以降低鋰離子和正極活性材料的損失。

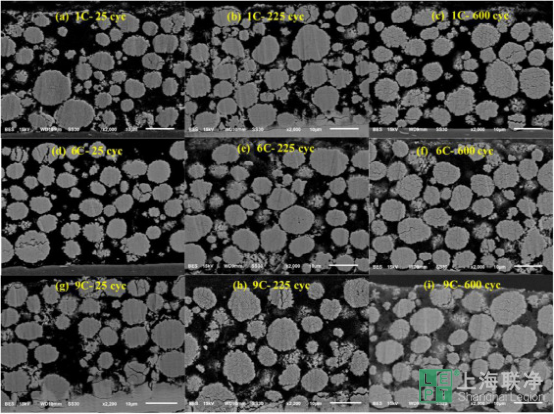

圖2. 老化模型的分析。(a) 遞增容量(IC)模型估計鋰損失(LLI)隨循環的演化, (b) 軟包電池RSEI隨循環的演化,(c)活性材料損失隨周期的變化: 直線表示采用IC模型的估計值,數據點表示的為在 C/20條件下,Li/NMC532紐扣電池中測得的實驗值,(d) 循環過程中軟包電池中RCT的演化, (e) 測試結束時Li/NMC532電池的阻抗測試,(f)軟包電池的體相電解質電阻隨循環的變化。【討論】本圖主要通過電化學表征分析在快充過程中正極的失效模型。鋰離子的損失和SEI阻抗反應了電池的容量的失效,它們隨著電池的循環大致呈現出線性增加趨勢。但是對于活性材料的損失,在6C的倍率下,其在225次循環后呈現出快速衰減的趨勢,并在400圈之后急速失效。這種變化趨勢和RCT 的變化趨勢大致相當。圖2e的阻抗圖表現出了,在600次循環的時候,高倍率和RCT相反的關系(即倍率約高,阻值越小)。此外,除了RSEI 和RCT,文章還分析了電解液體相電阻和不同充電倍率之間的關系。從圖1和圖2綜合分析可以得出,即使在9 C的高充電倍率下,限制充電截止電壓仍然可以降低鋰離子和正極活性材料的損失。 圖3. 在1,6和9 C充電倍率下,在25,225和600次循環后, NMC532正極的低倍SEM圖像。其中,集流體位于底部,隔膜位于頂部。

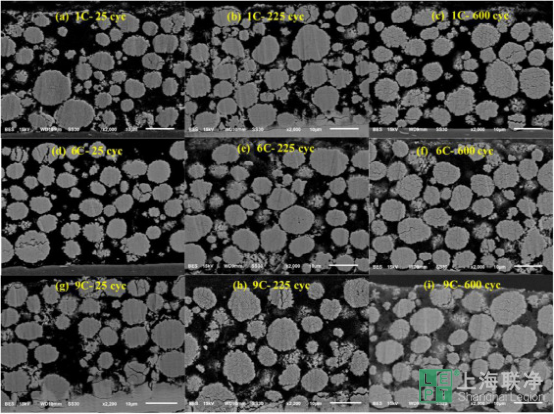

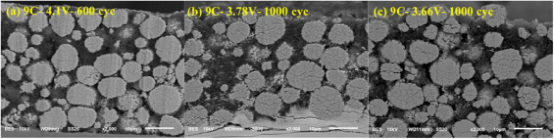

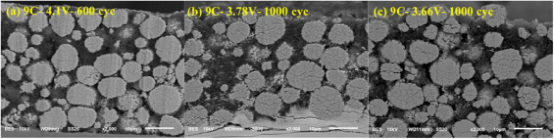

圖3. 在1,6和9 C充電倍率下,在25,225和600次循環后, NMC532正極的低倍SEM圖像。其中,集流體位于底部,隔膜位于頂部。 圖4.采用9C充電倍率時,NMC532正極的低倍SEM截面圖,在循環結束時的充電截止電壓不同。在循環結束時,9 C、4.1 V;9 C、3.78 V和9 C、3.66 V的總容量分別為10.6、11.5和6.9 Ah。【討論】圖3和圖4主要是分析正極的失效機制。從SEM圖上來看,可以定性的分析出在不同的倍率下,循環后正極的二次顆粒大多數保持著基本結構,沒有發生粉化,但是也發生了明顯的裂紋。從圖3的SEM中分析可以得出,這種顆粒的開裂隨著循環的進行以及充放電倍率的增加而變得更加明顯。而圖4則分析了在9C的高倍率下,當截止電壓不同時,電極材料的截面結構。通過分析發現,即使在很低的截止電壓下,雖然電池具有很低的容量損失以及阻抗的增加,但是正極還是可以觀察到顆粒的開裂。

圖4.采用9C充電倍率時,NMC532正極的低倍SEM截面圖,在循環結束時的充電截止電壓不同。在循環結束時,9 C、4.1 V;9 C、3.78 V和9 C、3.66 V的總容量分別為10.6、11.5和6.9 Ah。【討論】圖3和圖4主要是分析正極的失效機制。從SEM圖上來看,可以定性的分析出在不同的倍率下,循環后正極的二次顆粒大多數保持著基本結構,沒有發生粉化,但是也發生了明顯的裂紋。從圖3的SEM中分析可以得出,這種顆粒的開裂隨著循環的進行以及充放電倍率的增加而變得更加明顯。而圖4則分析了在9C的高倍率下,當截止電壓不同時,電極材料的截面結構。通過分析發現,即使在很低的截止電壓下,雖然電池具有很低的容量損失以及阻抗的增加,但是正極還是可以觀察到顆粒的開裂。 圖5. ICP-MS法測定了不同充電和循環條件下過渡金屬的溶出量。(a) Mn的溶出,(b) Ni的溶出,(c) Co的溶出。【討論】圖五主要從過渡金屬離子溶出的角度分析正極在快充過程中受到的影響。正極中的過渡金屬離子可以從正極遷移到負極。從圖5可以看出,三種過渡金屬離子在負極增加的程度不同,但是和倍率是無關的。過渡金屬離子隨著電池循環的進行而增加也可以歸結為是因為材料中開裂增多導致的。同時金屬離子的溶出也導致了負極SEI阻抗的增加。

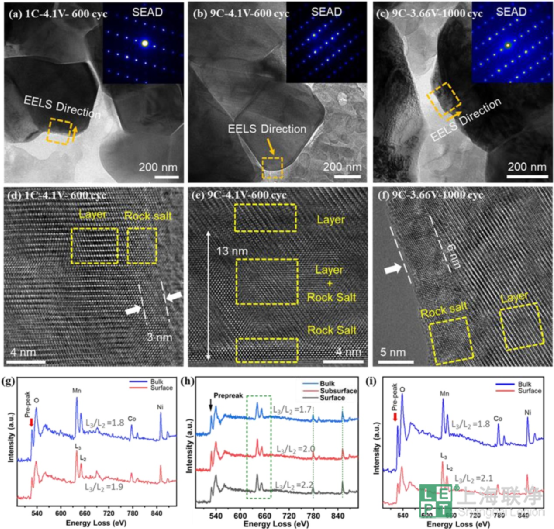

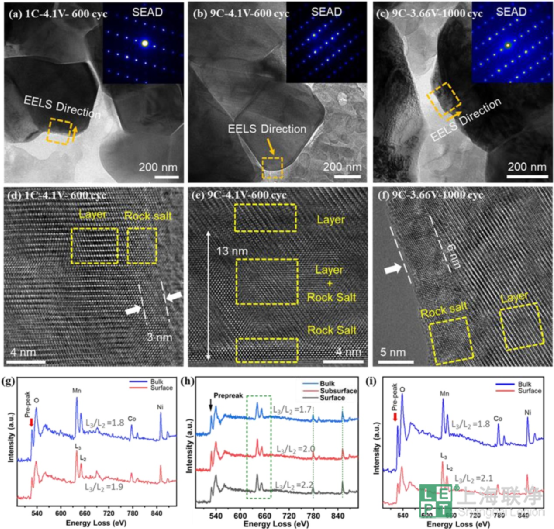

圖5. ICP-MS法測定了不同充電和循環條件下過渡金屬的溶出量。(a) Mn的溶出,(b) Ni的溶出,(c) Co的溶出。【討論】圖五主要從過渡金屬離子溶出的角度分析正極在快充過程中受到的影響。正極中的過渡金屬離子可以從正極遷移到負極。從圖5可以看出,三種過渡金屬離子在負極增加的程度不同,但是和倍率是無關的。過渡金屬離子隨著電池循環的進行而增加也可以歸結為是因為材料中開裂增多導致的。同時金屬離子的溶出也導致了負極SEI阻抗的增加。 圖6. TEM對正極顆粒表面原子結構變化的表征。(a) 1C, 4.1 V, 600循環,(b) 9 C, 4.1 V, 600循環,和(c) 9 C, 3.66 V, 1000循環后的TEM圖像。(d) 1 C, 600循環, 4.1 V, (e) 9C, 600循環, 4.1 V, (f) 9 C, 1000循環, 3.66 V條件下正極結構的HR-TEM(高分辨)圖像。顆粒上兩個不同位置的EELS能譜:(g) 1C, 600循環, 4.1 V, (h) 9C, 600循環, 4.1 V,和 (i) 9C, 1000循環, 3.66 V。【討論】正極顆粒表面原子結構的變化通過高分辨的TEM和EELS能譜來進行分析。通過分析發現,在較低的放大倍數下,正極材料在循環結束后仍然保持著層狀結構。在高分辨的圖像中,顆粒的表面分為三個區域(1)層狀結構區(2)層狀結構和鋰鹽的混合區(3)鋰鹽區域,并且三種區域的厚度并不均勻,其中鋰鹽區域的厚度僅為3nm。通過對不同倍率下的實驗結果觀察可以發現,在高倍率下,正極表面的結構變化和重構要更加明顯,這也說明正極顆粒表面的退化不是完全由熱力學控制。此外文章還發現降低充電的截止電壓也會減少材料表面的重構,但是不能完全消除顆粒表面的鋰鹽。

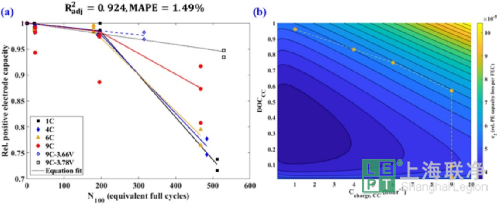

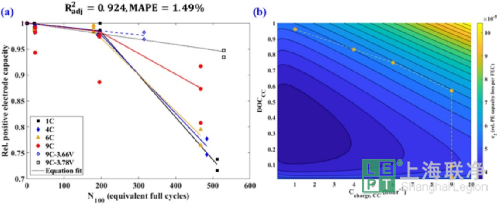

圖6. TEM對正極顆粒表面原子結構變化的表征。(a) 1C, 4.1 V, 600循環,(b) 9 C, 4.1 V, 600循環,和(c) 9 C, 3.66 V, 1000循環后的TEM圖像。(d) 1 C, 600循環, 4.1 V, (e) 9C, 600循環, 4.1 V, (f) 9 C, 1000循環, 3.66 V條件下正極結構的HR-TEM(高分辨)圖像。顆粒上兩個不同位置的EELS能譜:(g) 1C, 600循環, 4.1 V, (h) 9C, 600循環, 4.1 V,和 (i) 9C, 1000循環, 3.66 V。【討論】正極顆粒表面原子結構的變化通過高分辨的TEM和EELS能譜來進行分析。通過分析發現,在較低的放大倍數下,正極材料在循環結束后仍然保持著層狀結構。在高分辨的圖像中,顆粒的表面分為三個區域(1)層狀結構區(2)層狀結構和鋰鹽的混合區(3)鋰鹽區域,并且三種區域的厚度并不均勻,其中鋰鹽區域的厚度僅為3nm。通過對不同倍率下的實驗結果觀察可以發現,在高倍率下,正極表面的結構變化和重構要更加明顯,這也說明正極顆粒表面的退化不是完全由熱力學控制。此外文章還發現降低充電的截止電壓也會減少材料表面的重構,但是不能完全消除顆粒表面的鋰鹽。 圖7. (a) 正極損失模型預測。預測值為擬合的直線,數據點為從循環后回收的Li/NMC軟包電池中的原始數據,(b) c2值和DOCCC和Ccharge,CC的關系圖。其中,c2值越高,正極損失率越高。【討論】本文總結了一個數學模型來更好的解釋實驗中的現象和正極隨著循環的老化機制,其中原始數據來源于紐扣電池。圖7a中的實驗數據表現出來了明顯的趨勢,正極的失效存在一個拐點,拐點之前,正極的容量損失與循環圈數基本上是線性關系。拐點之后,正極的容量快速的衰減。這種疲勞機制可以由位點損失方程解釋。疲勞后的行為隨著倍率的增加變得更加明顯,同時也和充電的截止電壓有關。此外,本文引入和電池失效相關的參數c2,探究了其與充電倍率和充電深度之間的關系。通過分析可以發現,即使在很低的倍率下,較高的充電深度也會導致正極容量衰減。這主要是因為高的充電深度導致正極顆粒內部產生的應力加大,因此其經受的形變也更大,導致每次循環累積的破壞也越大。

圖7. (a) 正極損失模型預測。預測值為擬合的直線,數據點為從循環后回收的Li/NMC軟包電池中的原始數據,(b) c2值和DOCCC和Ccharge,CC的關系圖。其中,c2值越高,正極損失率越高。【討論】本文總結了一個數學模型來更好的解釋實驗中的現象和正極隨著循環的老化機制,其中原始數據來源于紐扣電池。圖7a中的實驗數據表現出來了明顯的趨勢,正極的失效存在一個拐點,拐點之前,正極的容量損失與循環圈數基本上是線性關系。拐點之后,正極的容量快速的衰減。這種疲勞機制可以由位點損失方程解釋。疲勞后的行為隨著倍率的增加變得更加明顯,同時也和充電的截止電壓有關。此外,本文引入和電池失效相關的參數c2,探究了其與充電倍率和充電深度之間的關系。通過分析可以發現,即使在很低的倍率下,較高的充電深度也會導致正極容量衰減。這主要是因為高的充電深度導致正極顆粒內部產生的應力加大,因此其經受的形變也更大,導致每次循環累積的破壞也越大。

實驗結果分析可得,在1C和9 C之間,在4.1 V以上的截止電壓范圍內,正極失效隨循環發生明顯的非線性變化。在225個循環內,正極的問題較小,但是在之后開始惡化。原始顆粒間的分離(或開裂)是影響正極性能衰退的主要原因。電化學數據、失效模型和掃描電鏡表征都驗證了循環后期正極裂紋的加劇是機械疲勞機制所致。在恒流充電模式下,疲勞機制對充電深度比充電倍率更加敏感。在長期循環的過程中,即使在最苛刻的循環條件下(9 C, 4.1 V),正極顆粒的體相晶體結構在循環結束時仍然保持層狀結構,然而,高倍率會導致嚴重的表面問題,如更厚的CEI層,更多的結構變化,氧損失,和錳離子溶解等。此外,控制充電的截止電壓,即使在最苛刻的9 C倍率下,也可以有效延緩正極材料的失效,甚至可以避免疲勞機制。Tanvir R.Tanim, ZhenzhenYang, Andrew M.Colclasure, Parameswara R.Chinnam, Paul Gasper, YulinLin, YuLei, Peter J.Weddle, JianguoWen, Eric J.Dufek, IraBloom, Kandler Smith, Charles C.Dickerson, Michael C.Evans, YifenTsai, Alison R.Dunlop, Stephen E.Trask, Bryant J.Polzin, Andrew N.Jansen, Extended Cycle Life Implications of Fast Charging for Lithium-Ion Battery Cathode, Energy Storage Mater., 2021, DOI: 10.1016/j.ensm.2021.07.001https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405829721003123#sec0008

特別聲明:本站所轉載其他網站內容,出于傳遞更多信息而非盈利之目的,同時并不代表贊成其觀點或證實其描述,內容僅供參考。版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。